2024年12月18日水曜日

思い出のマーニー(2014年 日本)

懐古趣味「青い鳥」

2024年12月17日火曜日

(懐古趣味)「森は生きている」(1943年ソ連)の読書感想

|

小学校時代の学芸会で、他の学年がこの題目で演劇をやっていたのだが、内容についてはあまり覚えていなかった。同じく他の学年では「青い鳥」の演劇をやっていたのだが、こちらもアマゾンキンドルのアンリミテッドを使って読んでみたところだった。(別途記載)

森に入った主人公たちがいろんなことを見たり体験をしていく、という漠然とした記憶しかなかった中、ふと読んでみた。森の中には一年をつかさどる各月の精霊がいて、それぞれ月替わりに交互に担当月の精霊があらわれ、季節を塗り替えていくという世界のようだった。

そこへ、シンデレラのようなあらすじだが、器量が良く性格も良い女の子が、継母といじわるな姉に虐げられて、寒い森へまきを取りに行かされたり、わがままな女王の褒美の金貨が欲しくなった継母たちに、季節外の花を取りに行かされたりと、大変こき使われる。

そこを、老兵や、季節の精霊たちに助けられ、継母たちは犬に変えられたり、女王もやり取りの中でわがままを改めたりと、事態は好転していく。

物語の味わいどころは、森や花・雪・精霊たち・たき火のぬくもり、金貨、宝石、女王と家来たちを登場させることで、自然の美しさときらびやかさ、取り囲む大人数の人達、ということで華やかなクリスマス的な舞台が想像できるような、そんなところではないだろうか。

映像が発達していなかった過去ほど、自分の頭を使って空想する世界が、読書の醍醐味だったと思われる。ただ、こういう本を読むと、なんだかいろいろ話の展開の仕方や、全体的な雰囲気が、すでに昔っぽいという印象である。

話の設定的には「シンデレラ」ととてもよく似ているのだが、どちらが先にできた話かというと、シンデレラのようで、ディズニー映画は1950年製作だが、原作の話はもっと古く、フランスの作家シャルル・ペローによって1697年に書かれた「サンドリヨン」だということなので、シンデレラの方が古そうである。

2024年12月11日水曜日

日本以外全部沈没(2006年 日本)

|

| 筒井康隆原作、小松左京の「日本沈没」のパロディを映画化したもの。 |

小松左京のSF小説「日本沈没」は、古くは1970年代~映画やドラマにもなり、近年もリメイク版が出ているが、こちらの映像化はこの映画一本のみとなっている。

日本以外の世界の国々が、地殻変動によってすべて沈没し、日本の人口の数倍の外国人たちが、狭い日本に押し寄せてきた。食料自給率の低い日本なので、多くの食料価格は高騰したが、一部の食品は制度変革で低価格化もすすんだ。各国貨幣は暴落し、多くの外国人が持ち金の無価値化でホームレスとなり、治安も悪化。某国の者たちが謀反を起こして日本の首相を人質にとり、クーデターのようなものを起こすが、駆け付けた田所博士の予言のとおり、日本も沈没していった。田所博士が冒頭で、今後のマントルの動きについての説明をするときになぜか要領を得ない、めちゃくちゃな感じでお茶を濁し、ケムを巻くように退散したのが気になっていたが、これは最後の伏線であった。

話の顛末は別として、どこか既視感を感じさせる内容であり、少し不気味な感じもしないでもなかった。

それはさておき、パロディだけあり、ところどころにそれを感じさせるものがあった。「日本沈没」の1970年代作で小野寺を演じた村野武則や藤岡弘がそれぞれ、日本の首相や防衛庁幹部などを演じていた。他にも、よく見ると海外著名人のそっくりさん的な配役の人が、ところどころで面白おかしく登場している。

日本も最後に沈没するとわかったとたん、お互いに覇権を争いドタバタと取っ組み合いしていた者たちの間に、つかの間の平和が訪れた。どうしてもっと早くこれを迎えることができなかったのか。いつまでも醜い人間たちを、神様が見捨てて滅亡させることにした、そう思ってしまっても仕方がないなあという、そんな後味を残しながら終わった。

2024年12月10日火曜日

ディープブルーライジング

|

| 設定がありえないことばかり。南極で暴れる変異型オンデンザメ。 |

氷の海を元気に泳ぎ回り、かつ、背びれだけで南極研究所の周辺の氷をカットし(ありえない)、漂流させて研究所を丸ごと襲う、というサメたちの驚きの手法。

むちゃくちゃトンデモ映画でばかばかしいとは思いつつも、娯楽の内だと思えば展開はまあまあな感じだろうか。

氷上の犬や人を、海中から氷を破壊しつつ襲って食う。また、研究所を周辺の氷から切り離したうえで海底まで沈没させて、まわりをぐるぐる泳いで捕食の機会をうかがうサメたち。そして様々な脱出方法を試みて建物外に出る研究員たちを襲ってパクリ、パクリ。サメ映画としてのサービス充実感はあった。

最後に救助してくれた大型船に乗り換え、生き残った男女が3名助かった。が、問題を起こしている変異ザメは放置のまま、助かって良かったね的なエンディングを迎えて映画が終了した。

おそらくこのまま、サメの危険性が周知されず、周辺の町などはやられっぱなしの状態となり、かなりの被害が出ることが予想される。そんな結末であった。

2024年11月22日金曜日

「ガメラ」のチラシもしくはパンフの掲載シーン写真の記憶 (動画検索:giron vs gyaos)

かなり古いので、リバイバルでなければ、おそらく映画は見に行っていないと思われる。(父から?パンフレットを見せてもらっただけの可能性もある)

日本ホラー映画大賞 上映会に行ってきました。

|

| これを見るチャンスは、年一回だけだろうか。おととしも行った(第一回)のだが、あれから上映作品のDVDも出ていないし、どこかで再度見たいのだが、見る機会が本当にない。 |

第一回上映会は冒頭部分で少し遅刻してしまい、見損ねたところもあったが、不気味な作品が数々見れて、楽しかった。今年は遅れることなく初めから見れたが、それなりに見ごたえのある作品があり、やはり今年も面白かった。

「蟲毒」は、ラストで生き残った女性がやはり、呪いから逃げきれずに首が落ちてしまうシーン、「夏の午後、おるすばん・・」は、玄関で呼び鈴を押す友人や母が果たして本物か化け物なのかが疑心暗鬼になるところ、おしゃべりしている人形は、いったい何者なのかというところ、「fataL(ファタール)」は、怖さと言うより画像の美しい演出などが良かったと思った。

そして会場を出て化粧室に立ち寄ったあとに、人の少なくなった廊下を通っていたら、「清水崇監督」ご本人らしき人(「清水さん」と呼ぶ声が聞こえてはっと気が付いた)が関係者さんたちと輪になって歓談していたところをたまたま見た。とても小柄な方で、輪の中でも特にそんな感じだったが、その存在感はとても大きい。古くは「呪怨」でその名をはせており、日本のホラー映画界の重鎮中の重鎮である。

2024年11月21日木曜日

人形アニメの良さ

映画などでの昔の人形・ロボ特撮関係の動作部分は、たどたどしいが故に却って、不気味さが増してよい味わいが出ている。

ターミネーター(1984年)のクライマックス部分、骨格だけになったターミネーターが工場の中で襲い掛かってくるシーンや、シンドバッド黄金の航海(1973年)などにみられる、アニメーションでの動きに、目を引き付ける面白さがある。

|

| ターミネーター骨格スタイル。工場のプレスによって破壊。 |

|

| シンドバット。悪者の使う妖力によって動き出した、(青銅製?)邪神カーリーとの戦闘部分。階段上で戦うところ、仲間が横から体当たりして突き落とした。https://www.youtube.com/watch?v=ROssbvtE41U |

ジェイソンとアルゴノーツ

|

| ギリシャ神話由来のTALOS(タロス) は巨大な青銅の自動人形で、神の鍛冶屋ヘパイストス によって造られた生きた彫像ということ。 https://www.theoi.com/Gigante/GiganteTalos.html この映画は全編を見たわけではなく、動画サイトでハイライト部分のみ紹介されていたのを見たのだが、以前読んだことのある「モンスター解説?」のようなものが記憶に残っていたのだが、それが初めて今回動画サイトでその該当部分を見たことでようやく一致したので、なるほどという合点がいったのである。 以前目にした解説はたしか、「青銅でできたそのモンスターには唯一弱点があり、それはアキレス腱部分だった。ヘラクレス?がそのかかと部分をねらい、そこから全身の血液が流れ出て怪物は死んでしまったのだ」的な記述だったと思うが、その説明部分が印象的だったので覚えていたような気がする。動画を見たところ、タロスのかかとに大きな栓がついていて、ヘラクレスがそこを外した、ということだったようだ。動画のサムネイルを見てなんとなくピンと来たことから、動画に結び付いた。https://www.youtube.com/watch?v=8goVW2TNlE0 かなり古い映画のようである。機会があったときに、流し見してみようと思う。 |

2024年11月12日火曜日

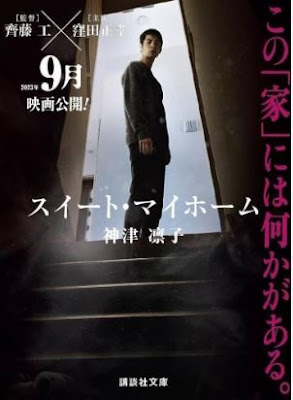

スイート・マイホーム

|

| WOWWOW放送で放映された。ホラージャンルだったようだが、幽霊や妖怪の類ではなく、人の心理の闇が描かれており、そこから怖さが伝わってくる。 |

https://www.google.com/search?q=%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0&rlz=1C1OLVV_enJP984JP984&sourceid=chrome&ie=UTF-8

住宅展示場で、好感度ナンバーワン的な女性営業担当者であり一級建築士の本田。彼女にすべてを任せるつもりが、同じ会社からそれを邪魔するような感じのねちっこい担当者にからまれる。会社内での連携がおかしなことになっており、最初からあやしい。

結局本田が気の狂ったサイコパス的な存在で、新築した人の家の屋根裏に自室を作って居座っており、会社のライバルや、訪れた主人公の兄や不倫相手を殺害し、「邪魔者を消す」と称し、理想の家族像を作らせようと裏で画策していたというオチであった。が、最後のほうまで誰の仕業かわからないまま物語が進行するので、不気味さが増していくという造りであった。

精神異常者の仕業として、大変迷惑で嫌な気分になる話であるが、救われないのが、奥さんまで狂気が移ってしまって、悪いものを見ないために、という理由で自らの赤ちゃんの両眼をつぶす、というラストであった。

正常な精神が働かなくなった結果、予測不可能で、ためらうことなく奇怪な行動に出る恐ろしさ。この映画によってそれが、怖い形で描かれていた。もしかするとこれは、自身の家庭や家族、家を守ろうとするあまり、ある意味狂気を発現する人の存在を見たり感じたりして、それを意識した作品だったのだろうか。

2024年11月9日土曜日

スティーヴン・ヘンダーソンさん

たまたま、「ボーはおそれている」「シビルウォー・・」の映画記事で連続して、この人が出てきた映画が続いたので書くことにした。

|

| アメリカの好々爺。サンタクロースの扮装をしたら、まさにぴったりな感じである。 |

人種だが実は、白人ではなく黒人、ということである。おそらくアルビノという症状のため、肌が白くなっているものと思われる。

黒人のアルビノで知っているアーティストに、サリフ・ケイタさんというミュージシャンがいるが、自国を離れてフランス在住のようである。彼らは生まれ故郷(アフリカ)では大変な目に合う危険ととなり合わせだという。アルビノ狩りにあったり差別されたり、命の危険にもさらされるということだ。黒人で白い肌というだけで貴重なモノ扱いされ、人権は認められず、腕を切り落とされたり、食べられたり、殺されたり、呪術などに使う道具とされたりするそうだ。彼は、たまたま才覚があって海外に脱出可能であっただけで、地元に残るアルビノの人は、悲惨で短い人生を送る羽目にあっているのかもしれない。

スティーブンさんは、アメリカで生まれ育ったということなので、そのような迫害は一切受けていないだろうと思われるので、幸いだと思われる。

シビル・ウォー アメリカ最後の日 を観てきました

|

| 権威主義的な大統領に反発し、連邦政府から19の州が離脱したアメリカ。テキサスとカリフォルニアは西部同盟を結び、政府軍との間で内戦が勃発、各地で激しい武力衝突が繰り広げられていく。 |

おとなしい日本人の世界からは到底、想像のつかない世界ではあるのだが、個人の銃所持の習慣もあるアメリカ。自由のために、良いアメリカを目指すために、人々は立ち上がった。

近頃テキサス州の独立が話題となり、記事を抜き取ってみると、移民が急増させられていてそこから問題がおきているらしい。歴史的背景もあり、そういった話がおきているようだった。(以下、斜め読みした記事をはりつける。)https://news.yahoo.co.jp/articles/3b6c51eb13175eccd0449009971df479738b50d4昨今の動向も踏まえ、アメリカで内戦が起きるとどのようになるのか?という気持ちもあったことから、こちらの映画を鑑賞した。

主人公リーは女性戦場カメラマンで、ある現場の取材時に、若いカメラマン志望の女性と知り合う。その後彼女が訪ねてきたホテルで再開するのだが、同僚のふるまいにより、ホワイトハウスへの取材に同行することになった。

銃所持の男たちが警戒するガソリンスタンド、家を追い出された人たちのための?キャンプ、敵味方に分かれて銃撃戦が行われている危険な場所、内戦とは距離を置いて無関係に自身たちの暮らしを淡々と続けている地域の人たち、さまざまなシーンが見られた。本人たちも銃の男に脅され命の危険にさらされて必死に逃げ、同行中の一人(リーの恩師)が撃たれて死亡。たどり着いたホワイトハウス周辺での危険な銃撃戦、一歩間違えると即、死につながる状況の中、建物内を部隊に同行して大統領のところに到達した。

その直前、若いカメラマン志望の女性がいちいち前に出すぎて兵士たちに注意をされるのだが、それでもまた前に出てしまう。これは危ない、という場面でも出すぎた結果、リーがそれをかばって撃たれて死んでしまう。カメラマンは部隊の腰巾着のようなものなので、前に出なければ最初に殺される立場でもないのだが、余計なことをしたせいでそういうことになってしまう。

命だけは・・、と命乞いの言葉を発した直後、大統領も射殺された。間違っているものは間違っている、そして政府がムチャクチャをするなら、人々は立ち上がり、大統領ですら許すことはない、という人々のたくましさと自由を求める気概が、この映画のテーマの一つとなっているだろうか。これはこの映画を見る人たちにも届くと良い。

2024年10月4日金曜日

ボーはおそれている

|

| ジョーカー役も演じているホアキン・フェニックスの主演。 |

「母親を殺したいという気持ちに罪悪感は感じるか?」精神科医とのやりとり。通院から戻った主人公の住む街は、とんでもなく治安の悪い街だった。住民たちがゾンビのように人を追いかけて襲い掛かったり、建物にゾロゾロ侵入していったりしていた。

人の部屋に入り込んで、勝手に乱痴気騒ぎや料理まで作り出す住民たちの頭のおかしさだが、入浴中にまで浴室に入り込まれる。その後素っ裸でアパートを飛び出した主人公は、車にはねられてしまう。保護された家もおかしな家で、いろんな理由で実家の母の葬式に行きたい主人公の付き添いを延期してくる。展開がすべて主人公の思惑と違う方に向かい、変な人たちの言動に会い、不安定な気持ちにさせられる。

その家の娘もとんでもない悪ガキだと思いきや、戦争で死んだ息子の部屋を大事にする母に腹を立て自殺してしまい、それがなぜか主人公のせいにされてしまう。母親の命令により、狂暴な同居人によって追われる身となる。

森に逃げ込み迷い、たまたま出会った女性に、家に連れて行ってもらう。そこでは演劇に自らも参加する観劇広場があり、役を演じているうちに主人公は過去の記憶やこれからのこと、いろいろな世界に身を投じていき、生き別れた息子や父親にも出会う。

が、追手の男の攻撃がいきなりきて、住民たちが次々と殺されてしまい、主人公も必死でにげまどった結果、車道に出て実家に戻ることができた。大きな会社の経営をする社長だった母。家もかなりの豪邸であったが、葬式は終わっていた。

母親の言うことはきちんと聞く、おとなしくまじめに育った男の子だった。色々なことに対応するボーの態度はいたってまっとうで、おかしなところはなく、常識的である。周りの人間がすべておかしいので、ボーの孤立感がひどい。だが少しメンタルが弱く、ちょっとしたことで怖くなり(たしかにストーリーは怖い)泣いてしまうシーンがちりばめられてあり、ボーが本当にかわいそうな感じがするところが、この人の演技力の賜物なのだろうと思う。

ボーが母親にだまされ、心臓が止まって死んでしまう病のため、異性のだれとも交わってはいけないということを信じ込まされていたが、森で父親に会ったことで嘘だとわかってしまい、古い知人と再会して童貞をささげる(知人女性は腹上死)。母親の死もあとから嘘だとわかった。屋根裏の巨大な男根のオバケを見せられたり、母がいかに自分の親から愛情を受けられず、ボーのことも無理して育てたのだと延々と語られ、お前のことなんか愛していない、という意思表示をされてボーはついかっとなって、母の首をしめる。

ここに毒親の影響を受け続けさせられた子供がいて、その子供が大人になり、様々な経験を通じて真実に気づいて母親に復讐する、というストーリーがある。

ボーは水辺からボートに乗り、沖へ漕いで出るが、洞窟に行きつく。ボートが動けなくなったその場所は法廷で、母親を殺した罪を延々と責められるのだった。そしてボートは爆破・転覆してしまう。

最後は母親の呪縛からはとうとう逃れられなかった、という締めくくりのようだ。主人公の内面世界だろうか?とも思うが、いや、本当の大人は、母親の呪縛からは抜け出さないといけないだろう。が、現実を味わった監督が、確信をもって描いた作品だということだろうか。副題をつけるなら、「毒親であったとしても、息子は母親からは逃れられない」といったところだろうか。

殆どが、狂人たちの闊歩するおかしな世界であって、癒しを感じられるのは唯一、森の劇場で人々が演劇を演じたり、主人公が人生をたどっていくシーン、息子と再会できたシーン、などであったかと思う。(それすらも、追跡してきた狂人男にぶちこわされてしまうから、ひどい。)

何が言いたいかよくわからない映画のあらすじだと思ったが、こうしてあらすじを順を追って書いてみると、監督が何を描きたかったのかが、合っているかは別として、個人的に推測することができる。そこがレビューを書いていて、自分で面白いと思える部分の一つでもあると思う。

2024年9月17日火曜日

エイリアン:ロムルス を観てきました

|

| これは、エイリアンシリーズの第7作目?になるだろうか。ストーリーやシーン、ヒロインの感じとしては、なんとなく第一作目に雰囲気が似ている。 |

主人公レインが、移住希望した役所?での労働時間数を改ざん?されていたと思われるシーン。もしこれが見間違いでなければ、この居住地ではもしかすると一生、脱出することは不可能と思わせられた。

そんな中、不法脱出を試みたのは大正解なのだったが、コールドスリープの燃料をとりに知らずに向かった先は、エイリアンたちがうごめく宇宙ステーション「ロムルス」であった。

そこには例の、人の顔に憑りつくフェイスハガーがおり、レインたちを追いかけまくる。そしてステーションを管理していたのは、エイリアン第一作目でリプリーに焼却された、悪名高いユタニ社のアンドロイド・アッシュそっくりなルークであった。

アッシュを演じていた俳優さんは死去しており、アニマトロニクスという技術で再現したCGIということであったが、アッシュそっくり(服装まで)な姿を見た瞬間、いやな予感がした。案の定、妊娠中の女性船員におかしなクスリをすすめて接種させ、この女性はエイリアンと人間のハーフを出産し、それに殺されてしまう。

第一作目のリプリーと今作のレインが、ヒロイン的な働きをするところ、メカの画面の動きが一作目そっくりなところ、アッシュ(ルーク)の悪だくみ、ラストシーンでエイリアン(ハーフ)を船外追放するところ(リプリーの放ったワイヤーランチャーのひもと、レインの命綱のかぶり)など、ところどころ第一作と共通する部分があると思う。

ウェイランド・ユタニ社は、人間の安全よりも、自社の利益(生物兵器の開発による利益)を優先とする悪徳会社である。また、レインが移民局?にきちんとした労働時間を元に転出を申請に行ったはずなのに改ざんされ、最低5年間は移動できないとされてしまったことなど、自分の身を預けるための会社であったり社会インフラであったりするはずのものが、人々をだましたり、いいように管理・労働搾取する組織で、まったく信用のできない存在であったということ。それらを安心・信用してきた地盤が覆されるということが、映画によってぞっとする感じで描かれている。

2024年9月10日火曜日

サユリ を観てきました

念願の戸建マイホームを手に入れた大家族だったが、その家で亡くなったサユリの呪いのために、一人二人と死んでいく。

父、祖父、弟、母、姉たちが、不気味なサユリの霊によって一人づつ殺されて行ってしまい、7人もいた家族が、主人公ののりおと、ボケてしまっている祖母の二人だけになり、これはもう詰んだという状態になった。

家族がどんどん死んでいくのに普通に学校に登校し、のりおが大して落ち込んだそぶりも見せないところは、演出としてちょっと変だった。 さらに驚いたのは、家族二人きりになってから、祖母が突如、正気を取り戻し、太極拳の師範として、のりおを指導し始めたこと。突如、リーダーシップを握ってのりおと二人で怨霊に対峙するんだと言い放ち、のりおの修業を始めるというストーリー展開に、どうにもへんてこな感じはした。

何事も、強靭な心と体を鍛えることこそ、困難に立ち向かえるのだというのは同感であるが、ボケていたおばあちゃんが豹変したのはさすがにヘンだとしか言えなかったが。

おばあちゃんを演じたのは、名バイプレイヤーの根岸 季衣さんという方、なかなか役どころに合っていた。サバサバッとした下町おばちゃん的な雰囲気がありながらも、クールな容貌が印象的である。

|

| 若いころの根岸さん |

サユリを追い込んで、最後には命まで奪った家族があぶり出され、問題の家に連れてこられた。サユリに性暴力をふるった最悪な虐待の父親、それを見て見ぬふりしたネグレクトの母親、ブチぎれて暴れたサユリを殺そうとしてきた妹、どれを見ても最悪な感じである。サユリが家族に多大なる恨みを抱いて死んだとしても、赤の他人の家族を襲うのは明らかに間違いなのだが・・。引きこもりになる前のサユリはほっそりとしてとてもかわいらしく、そのかわいらしい外見が、クズの父親の虐待を助長させてしまったのは残念だとしか言いようがない。

まあ、ストーリーの目指す道筋のようなものをつけるとしたら、理不尽な暴力、理不尽なことを押し付ける人には、黙って耐えるのではなく、それが間違っているのだから、怒れ。立ち上がれ。本当の自分の権利を主張するために戦え。身も心も強く持って自身の生きる権利を勝ち取るのだ。そういうことなのかな、と思う。

2024年7月27日土曜日

あのコはだぁれ? を観てきました

|

| 現代Jホラーを作り続ける第一人者、清水崇さんhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%B4%87 監督作品。 |

恋人が、トラックに思い切り跳ね飛ばされるというショッキングな出だしから、彼の代理教師として、主人公が赴任した高校。そこには、過去の忌まわしい事件があり、「さな」という死んだ女生徒がいまだ怨念によってそこにとどまり、その場の人たちに呪いをかけていく。「さな」という名前、聞いたことのある不気味な鼻歌、ここら辺からこれは、「ミンナノウタ」の続編であることに気づいた。

すでに前作で、トラウマ的な存在となった、さなの家。今回も登場して十分に楽しませてくれた。おなじみの、何度も繰り返すセリフ。住人の狂気、オバケ化も怖いが、逃げ出た後に家を振り返ると、先ほどは普通の家だったのに、荒れ果てた廃墟となっている展開。映画「IT」での、登場人物が成人して訪れた生家での出来事同様、これらの演出によって不気味な怖さを演出している。

ちょっと驚いたのが、さなの実家の父母は、実際には存命で、老人ホーム的なところで生活していたというところ。死んだのは、さなと、お腹の子供のみ。(母は頭がおかしくなり、赤子の人形をずっと抱いていた)

清水監督作品の「呪怨」で登場する「としお」も今回出てくるが、お母さんの胎内で、さなの怨念によって殺されたのではなかったのだろうか??が、それが生きていて?実は、事故に遭った恋人?ちょっと流れがわからないところがあった。

他の疑問点は、自分の声や音が呪いの録音テープに録音されてしまうと、死ぬ運命になるという点。男子生徒も録音されて、突然姿を消してしまったが、さなの怨念をお母さんが抑え込むと同時に、無事に戻ってくることができた。が、主人公が女生徒を救うために自己犠牲となり、自分のことを録音した結果、ラストシーンで主人公の死が確認された。録音したのに一人は助かり、一人は死んでしまうという矛盾点。

作品には矛盾点があり、明らかにヘンだという内容もある。が、怖いもの見たさを満足させてくれるものであり、夏の風物詩・ホラー映画を楽しむために映画館に行くことも含めて楽しんでいるので、了解しながら観ると良いと思う。そしてもちろん、一観客として、この矛盾点に気づいても記述するのみで、これをどうしようという責任も義務も一切ない。

2024年7月10日水曜日

「関心領域」を観てきました

|

| 塀の向こうについてはこの映画では何も描かれず、あくまでもこちら側の楽園に住む人たちの視線、態度がクローズアップされることにより、その視点について問題提起される作品であった。 |

これは、第二次大戦中に、ナチスドイツがユダヤ人収容所を作り、収容していた時の物語である。最初に見たときから、この家を取り囲む異音はおかしかった。何も感じないという人々の異常性も大げさなくらいに描いたのかもしれないが、普通に見たら異常すぎる。

ピストル発射音、ゴーゴーという絶えず燃え盛る焼却炉(死体処分用)の音、収容された人たちの叫び声、など、どれをとっても不穏であると感じる音ばかり。しかも音量も大きく、夜の夜中、就寝中にも絶えず聞こえるそれらの音。それを聞きながら、今後の話や生活の話を隣に寝る夫に楽しそうに話し続ける妻。

人間処分場と壁一つだけで区切られた敷地は、さまざまな植物が植えられ、プールもあって温室も作られ、とてもすばらしいミニ楽園のような居住地となっていた。使用人たちに囲まれ、何不自由ない生活を送る婦人は、夫の昇進・転勤があっても、そこの生活を是が非にでも守り続けるんだ、というかたくなな姿勢を取り続けていった。

塀の向こうで何が起きているかを知っているのは、軍の幹部として昇進しつつある夫と、妻のみだとはとても思えないが、ここで不自由ない暮らしができるのだから、関係のないことには目を向けるな、という暗黙のルールのような雰囲気も支配していたかもしれない。

が、その家の末っ子である赤ちゃんは、大人の思惑に触れることはない。何かを常に感じ取っていたせいだろうか、一日中わあわあと泣き叫んでおり、夜間の夜泣きもひどい。あの地獄のような音が聞こえるのだから、致し方ないかもしれない。赤ちゃんが特段、注目を受ける描き方はされていないので、心理学で言うトリックスター、的な存在感はない。

一方、夫は夫で、軍でのユダヤ人抹殺の計画を進めながらも、どこか体の不協和音のようなものが起きていて、ゲエゲエと吐いたり、自分で抱えているストレスを黙殺しようとしているようにも見えた。

が、夫も妻もどちらも、自分たちはこれでいいんだ、と今の考え方を変えようとはならないまま、映画は終わっていく。そして自ら、自分は幸福だと言って、収容所のまさに隣に住み続けたがる妻、それも大変恐ろしい。

心の本当の声に耳を傾けず、「今だけ金だけ自分だけ」といった、目先の利益を追求する今の世の中にありがちな風潮が、風刺されている作品であると言えるかもしれない。

塀の中の暮らしは描かれていないが、象徴的なシーンがあった。

https://natalie.mu/eiga/news/575703 こちらの記事に描かれた、レジスタンスとして活動して、ユダヤ人捕虜に食料を分け与えていた少女をモデルとし、この映画ではサーモグラフィ描写で、夜になるとこっそりとリンゴを土に植える少女の映像として描かれていたようである。映画鑑賞中は、この家の女の子が、夜になると抜け出すのか?と訳が分からなくなっていたが、帰り着く家が違うようなので、あれれ、、となっていた。

あと、ラストシーンで、死体焼却された人たちが履いていた、真っ黒に汚れた膨大な数の靴が、山積みにされていたシーン。これを見ると、心にズンと重くのしかかるものを感じた。(たしか、殺害されたユダヤ人たちは数百万人にものぼったという記事をどこかで読んだ記憶があった)

2024年6月30日日曜日

日本と世界・ホラー映画への一般的な感想

純粋な和製ホラーの場合、幽霊の気持ち悪さ以外にも、呪いやしきたり、念、など日本特有の背景への不気味さ、など、気味悪さも奥深かったりする。そういった発信側の作り方もそうだが、それを受け取る観客の感受性も含めて、物語の世界が作り上げられる感じがあるなあと思う。

2024年6月29日土曜日

シャッター(2008年 アメリカ)

|

| 奥菜恵が完全にオバケ役、不気味な女のキャラクターとなって登場。 |

2024年6月28日金曜日

ミラーズ(2008年)

|

| 同僚を誤射して停職中となった刑事が、警備員の仕事を見つけ、廃デパート内を巡回したときから怪異現象が起き出した。 先日亡くなられた、ドナルド・サザーランドさんの息子、キーファー・サザーランドの主演。 |

エクソシスト映画のエッセンスも取り入れた感じである。火事で廃屋になったデパートの地下には、精神病院が隠されていた。そこに入院していた少女・エシカには悪霊が取りついており、彼女から分離された悪霊が鏡に入って暴れ出した、という話。

一度鏡に取りつかれてしまうと、家に帰ってからも鏡の霊障がバンバン起き、家族まで巻き込まれるというありさまである。鏡を離れても、映っていた自分が一緒に移動せず、鏡の中からにらみつけている、という鏡にまつわる怪談・あるある現象も起きる。が、鏡がそこから自殺行為を行うと(例えばするどい刃物で自分の首を掻き切ったり、顎を引きちぎるなど)、現実の本人もその同じ通りに死んでしまう。かなり過激な殺害を行う、狂暴性の強い恐ろしい相手である。

刑事の同僚に頼んでエシカを見つけ出し、再度霊を呼び込んでもらう。取りつかれたエシカは結局、爆発に巻き込まれて死亡。 悪霊の目当てはエシカ、その本人が死亡したことから悪霊は取りつく対象がなくなり、退散したのか?いまいちよくわからない。それとも、爆発は全てを吹き飛ばすのだから、霊も例外なく吹き飛んだのだという爆弾最強説か?とも思える一段落である。 が、そんな悪霊の行く先への疑問を残したまま、主人公の刑事は、生きながら鏡の世界に閉じ込められてしまったらしい、というアンハッピーエンドを迎える。

脱出したと思いきや、現実世界とそっくりなアナザーワールドに迷い込んでしまった結末は、映画「サイレントヒル」のラストにも言えるような、何とも言えない殺伐とした孤独感のようなものを感じさせる。

ザ・ウォッチャーズ を観てきました

|

| 昼間のうちに食料を森から調達し(狩り・採集)、日が落ちたときには通称「鳥かご」という建物にこもらないと、化け物に襲われてしまう。森には結界のようなものがあって脱出できない。 |

https://www.google.com/search?q=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%BA&sca_esv=a657bfd6be99d848&rlz=1C1OLVV_enJP984JP984&sxsrf=ADLYWIL3L_Pm39vsaEgEXVBoZPkkjywQZQ%3A1719507422020&ei=3pl9Zr1xiqXaug-v2KrYCA&ved=0ahUKEwi92M-ooPyGAxWKklYBHS-sCosQ4dUDCA8&uact=5&oq=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%BA&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiG-OCtuODu-OCpuOCqeODg-ODgeODo-ODvOOCujILEAAYgAQYsQMYgwEyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgARIo0JQxBFYzz5wAXgDkAEAmAFyoAGpA6oBAzEuM7gBA8gBAPgBAZgCB6ACzQPCAgoQABiwAxjWBBhHwgIEEAAYR8ICCBAAGAQYBxgewgIIEAAYgAQYogTCAg0QABiABBixAxiDARgEwgIHEAAYgAQYBMICDhAAGIAEGLEDGIMBGIoFwgIEEAAYA5gDAOIDBRIBMSBAiAYBkAYKkgcDMy40oAe-Eg&sclient=gws-wiz-serp

「助けて」と鳥かごの外から、夫そっくりな声で叫ぶ声。モニターには夫が映っていたが(衣服を付けていないようにも見えたが、そこが怪しかった)、間に合わず襲われ、建物内に招き入れることができなかった。が、後から考えるとやはり、化け物の変身であったということがわかる。疑心暗鬼の怖さを感じさせるシーンであった。

建物にあった謎の地下室を発見したことから、ことの真相のような状況を把握し、森外れの沼に留めてある船での脱出を試みることになった。化け物たちは変身能力を持っており、家族に化けたそれに囚われ一名脱落するも、なんとか森からの脱出に成功した。

が、そこで話が終わるのはあまりに単純すぎる上につまらない。真相を、録画された動画で語っていた教授、彼がもしかすると実在しない人物とかだったり?と勝手に想像していた。すると、一緒に脱出し、人間だとばかり思っていたマデリンという女性がじつは、化け物「妖精と人間のハーフ」だったということがわかった。それは、教授が自分の亡くなった奥さんへの未練があって、それに化けさせていた、という真相であった。

2024年6月21日金曜日

ドナルド・サザーランドさん死去

https://www.google.com/search?q=%E3%83%89%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%B5%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89&rlz=1C1OLVV_enJP984JP984&sourceid=chrome&ie=UTF-8

2024年6月20日木曜日

ヒューマンキャッチャー

|

| いわゆる怪物ものであるが、ストーリー展開や演出にぐだつきがなく、見ごたえがあって面白い。 |

https://www.google.com/search?q=%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC&rlz=1C1OLVV_enJP984JP984&sourceid=chrome&ie=UTF-8

冒頭は、案山子(かかし)に紛れて杭にぶら下がっていた怪物だったが、それが動き出し、農家の少年を襲った。案山子は不気味だなあ、動いたら怖いなあ、だがよく見てみると、動くかもしれない?という恐怖心を煽り立てるような、そんな展開である。

いわゆる食人コウモリ的な怪物で、黒ずんだ不気味な形相の男、その背中に巨大なコウモリのような羽がついていて、ものすごいスピードで追いかけてくるのである。

バスケットボールチームの少年や大人たちの乗った、走行中のバスを、飛び道具も使ってパンク停止させ、バスの天井や窓を破壊して襲って食う。脳が半分破壊されてなくなっても死なないという、13金のジェイソンのような生命力がある。

予言夢のようなものを見る少女によって、それが何か説明された。23年に一度戻ってきて、23日間、人間を食い続けるという怪物らしい。

手動兵器のモリで大ダメージを与えたが、途中で動かなくなった怪物。23年周期のそれの時間がきたため、休眠状態になったようである。が、それを家に持ち帰り、23年後の再会を待つ、という農家の親子もすごい。決して倒せない、という設定のようだが、また起きてしまったら今度はやられるのではないだろうか、という不安を感じさせる。が、懲りずに23年後もその怪物を「地獄のコウモリ」といってミイラを家に展示しつづけている。それが目を覚ます前に、せめて、動けないように手足胴体・首などバラバラにしておいたほうが良いのでは、と思わせながら物語は終わった。

2024年5月12日日曜日

(なんじゃこりゃ映画)シー・オブ・ザ・デッド(2014年 ブラジル)amazon prime videoより

|

| ブラジルの片田舎の漁村が舞台になっているようである。 |

冒頭の二人の漁師のシーンからして、南米な香りとともに、B級映画を予感させる感じがしていたが、凶悪人魚(ここも見どころと言えば見どころ)にかみつかれて襲われるところから、感染が始まった。ゾンビ化したアカエイが動き出したりと、人間以外でもゾンビが活躍する。

話のあらすじは、ほぼネットから拾える。

https://eiga.com/extra/horror/34/

ドロドロぐちゃぐちゃな赤黒い血しぶき、血のりの目立つシーンも多々あり、汚らしいが、どこか面白おかしく楽しめる映画である。

突っ込みどころはいろいろあるが、後半で、黒魔術で呼び出した悪魔になぜか、ローソクの火が引火し、せっかく召喚したのに焼け死んでしまったのかと思い唖然としかけたが、よく見ると襲い掛かってきたゾンビであったようだった。(もう一度見返してわかった)一体どうなっているのだろう、と考えるひまもあまりなく、あれよあれよという展開で話が進んでいく。バーの主人マダム・ウルスラはオカマで、自身の店の開店パーティが、ゾンビ騒動でめちゃくちゃになったためににヒステリー状態で怒り狂い、ガトリングガンを連射しまくった。歌手のマネージャーも射殺したため、歌手から報復で刺殺されてしまう。そのほかにも、恐ろしいというよりも、唖然としてしまうシーン多数。

刃物で切られて死んでしまった片思いの女性の遺体を、貯蔵庫の樽に付け込む男。肉と同じ方法で保存することにし、必ず生き返らせると誓って出ていく。映画「バタリアン」のタールマンのように腐敗しそうで怖い。

ゾンビ化してしまった弟の叫び声から逃げ、岩肌の途中にあらわれた巨大な目におののきあわてた少女だったがそれは、ゾンビ化したクジラだった・・。そしてそれが、空と山をバックにして少女の前にそびえ立つ。山の頂上まで逃げた少女。 異形の生物たちがうようよとうごめくような陰が、海の、そこらじゅうの海面に浮かんでいる景色が広がった。ダメダコリャ感を感じさせて、ストーリーは終了する。

2024年4月9日火曜日

ダイアリー・オブ・ザ・デッド(2007年)

死んだ人が起き上がって襲ってきた、というニュースがちらほら入ってくる中、自主映画製作で野山でフィルムを回す大学生ら。教授も監督している中、ミイラ役をしていたボンボン学生が、家に帰りたいと言って、もう一人希望してきた女子学生と一緒に車でそこを離れた。そんな中、不審な叫び声などが聞こえ、一行もキャンピングカーに乗ってそこを離れた。

道中、人をはねてしまった罪悪感にさいなまれて、自殺を試みて重傷を負った女子学生、それを助けるために立ち寄った病院でゾンビに囲まれながらなんとか脱出。車修理で小屋に立ち寄ったり、そして黒人たちにつかまったものの物資を譲ってもらったり、後から遭遇した軍人たちに武器を奪われたりして、道中何人か死んでしまうが、結局ミイラ役をしていた資産家の息子宅(豪邸)に逃げていく。

家族も同級生も死んだりゾンビ化したためにプールに放り込んだというボンボン息子。ゾンビらは息をしないので、頭上にまである水面のその下を、さまよい続けるだろう。だが、彼もじつはゾンビにかまれて負傷していた。そしてその後倒れて変身してしまい、襲ってきた。かたや、襲われかけてブチ切れた女の子がなぜか、一行のキャンピングカーに乗って、一人で脱出していってしまった。その後、主人公女性の彼氏もやられてしまい、生き残った者たちで、事態の収束を待つことにして、ボンボン息子の避難していたパニックルーム(避難部屋)に避難する。

そしていつのまにやら、屋敷の内外にもわらわらとゾンビが集まり、すでに脱出の道は完全に断たれてしまった。

と、くわしいあらすじがなかったので書いてみたが、ストーリーの中で、学生たちが後世に伝える、と言いながら、あきらかに非常に危険な状態になっているのに撮影するというのは、あまりにKYというか、事態に向き合っていなさすぎで、その姿を見ているとむかついてくる感じがする。SNSなどに害されてそういう傾向になる世の中に警鐘を鳴らしている感じもあるが、さすがに逃げている最中に動画撮影、というのは実際は多分無理だと思われる。

「ゾンゲリア」

|

| 公開当時のころ、たしかこのCMが流れていて、看護師が光る注射針を寝ている患者の目に向かって突き刺してくる映像が流れていたと思う。問題のシーンがジャケットにもなっている。 |

|

| ポスター画像 |

映画の概要は、こちら。

小さな田舎町で起こった残忍な殺人。だがそれはほんの始まりであり、よそからその町に立ち寄る人たちもそうだが、街の住民も残忍な手口で襲われ、殺されてしまう。どんどんまともな人が減り、見かけは普通なのだが、雰囲気のおかしい人が増えていく。小さな町だからこそ、それがひしひしと伝わってくる。

ここに出てくる死人たちが他のゾンビ映画と違うのは、一般ゾンビ映画のように、腐敗したり血をしたたらせながら唸り声をあげておそいかかってくる、いつものゾンビタイプとは違うところである。が、見かけは生前そのままであるものの、心が完全に死人となっており、単独での恐ろしい殺害もするが、仲間同士で徒党を組むこともあり、生きている人間を捕まえてその惨殺シーンを皆で写真撮影しながら殺していく、ということもする。そこがとても恐ろしい、寒々とした世界を作り出している。

その黒幕はサイコパスの葬儀屋で、復活するのは「暴力によって殺された人の死体」で、その心臓を抜き出し管理することで、ゾンビとして支配することができるということで、次々とそれらを増やしていく。激しく損傷した死体を、天才的な技術によってきれいに修復してよみがえらせ、彼は作品だとして扱っている。

真相に気づいた主人公の保安官も実は、彼自身も殺されて蘇ったという事実に気づいたのだが、ゾンビという割にはまだまだ人間性や良心は残り、懸命な捜索活動を続けていたわけなのだが、やはり死者だったというところで、深い絶望の底に突き落とされてしまう。葬儀屋のメンテナンスを繰り返さないと、いずれ朽ち果てていってしまうという。(それがあったとしても、どのくらいもつかわからない。)自分が生きた人間ではなかった、というエンディングで幕を閉じた。

2024年4月7日日曜日

「変な家」を観てきました

2024年2月14日水曜日

ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ を観てきました

|

| 有名ホラーゲームを原作に作られた映画ということ。廃墟レストランの中で、動くはずのないマスコット人形たちが、恐ろしい展開を繰り広げる。 |

主演は「ハンガーゲーム」にも出演していたジョシュ・ハッチャーソン、「スクリーム」初作の犯人役を演じたマシュー・リラードがサイコパスな父親を演じていた。

周辺にも人気のない暗い廃墟と、おどろおどろしい人形たち、決して近づきたくない建物内である。サイコパス父が、子供たちを誘拐して殺したり、人形たちに魂を封じ込めて?壁にかかった絵によって心をコントロールして子供の誘拐を続けているようであった。

アメリカでは多くの子供たちが誘拐されるということが日常的にあるようであり、それが背景となったストーリーになっていると思われる。

兄が、幼い兄弟を守り切れずに死なせたり失ってしまうというトラウマは、映画「IT」にもみられる、暗い悲しい感情であり、この映画でもそれが、主人公の毎晩見る夢を通じて感じられる。

2024年2月7日水曜日

劇場版 君と世界が終わる日にFinal を観てきました

ゾンビは登場するが、ホラーというよりはヒューマンドラマ的な話である。

竹内涼真と中条あやみというと、コミックシーモアのTVコマーシャルのイメージが強いが、ここでは恋人を経て夫婦となり、あやみ演じる来美がゴーレム(ゾンビ)菌に感染して生涯を閉じた先からのストーリーであった。

ゾンビがはびこる世の中、ツインタワーというところに大勢が身を寄せ合って暮らしていたが、片方はゾンビワクチンを研究培養している研究棟となっていて、となりの平民棟の人々は全く閉め出されていた。そこにたどり着いた主人公たちが、娘が研究材料にされているのを救うべく、研究棟に乗り込んでいく。

ゾンビワクチン、というといやなイメージしかないのだが、以前見た映画で(「デッドライジング」?)、ゾンブレックスというワクチンが登場したものの、実は却ってこちらを接種したせいでゾンビが蔓延してしまったという不気味な流れのストーリーがあった。ゾンビが蔓延したためにそこを空爆しようという、無実の人をさらに葬り去ろうという、あんまりな仕打ちがとてもアメリカ的だと思った映画があった。

結局ゾンビワクチンの治験を受けた人たちは時間をかけながら徐々にゾンビ化していくというオチだったようで、救いはどこにもなかった。研究材料の娘も、抗体がなかったことがわかってしまったため、研究チーフは吉田鋼太郎演じるボスに射殺された。吉田鋼太郎は、やはり、狡猾でずるがしこい、煮ても食えないふてぶてしい役があっている。脱出ヘリが爆破されたときに死んだかと思いきや、やけどを負いながらも生き残っていた。

そして、研究材料にされていた主人公の娘、幼かったときの寺田心くん系な顔立ちの、黒目がちのとてもかわいらしい少女であったが、20年後の成長後の描写で、違う俳優が務めていたが、幼少時の顔と似ても似つかず、少女がかわいらしかっただけに面影を追いかけてしまい、却ってがっかりした部分もあった。

戦うためにあえてゾンビ菌に感染して戦ったが、後でゾンビに変身してしまった主人公と、娘や関係者の悲哀も描かれていた。

2024年2月6日火曜日

ハロウィン・ナイト

|

| いわゆる勧善懲悪話、と言えば簡単だが、あまりに不気味で残忍な懲悪シーンが多数あることから、ホラーの部類に入ると思われる。 |

継父が悪人で、人をひき殺したり自分を監禁虐待するなど、悪事を働く。ノートに書いた絵が現実化するというものすごい魔力を持つ少女が生み出した、バッドキャンディという悪魔が、警察や法の目をかいくぐった悪人たちを恐怖のどん底に陥れていく。

それはオムニバス形式で物語がすすんでいくのだが、そのオムニバスを提供している窓口が個人ラジオ局DJ二人。バッドキャンディは、他にもハロウィンでお菓子を提供してくれている家を荒らす少年、ハロウィンのお菓子の中にカミソリを隠し入れる猟奇的老人、遺体安置所の死体を凌辱する女、怨恨で女性をしつこく攻撃する粘着男、町のチンピラ、などと言ったクズたちを次々と処分していく。

が、ラジオ局DJの内の一人も無関係ではなかったらしく、火事の起きた家に少年を閉じ込めて殺害した犯人の一人だということが判明、やはり殺処分の対象となった。

バッドキャンディは悪ではなく、悪を罰するという意味ではダークヒーローでいい人だが、演出があまりに不気味で恐怖に満ちている。ファンタジーから生まれた恐怖が描かれているが、映像が美しく、ハロウィンの夜のライトアップされた森・街中・個人宅周辺の景色が美しく演出されているし、照明カラーの美しさを感じる作品だと思う。

2024年2月2日金曜日

アクアマン/失われた王国 を観てきました

|

| アトランティス国王アクアマンを、身長193cmでマッチョ豪快系なジェイソン・モモアが演じている。戦闘パワーと痛快さが大きなポイントである。 |

ジェイソンモモアは、先日なんとなくつけていたWOWWOW映画で「ワイルド・スピード/ファイヤーブースト(2023年)」で、悪の親玉ダンテを演じており、不敵な笑みがふてぶてしい、いかにも執念深くしぶとい、という感じの悪役キャラクターを演じており、タフなイメージである。

アクアマンが以前、やむなく見殺しにした悪人がいて、その息子がブラックマンタとしてアクアマンへの復讐に燃える中、古代の封印でしばられた悪の王の霊に取りつかれ、パワーアップして襲ってくるというあらすじ。そして前作で戦い、完全幽閉の刑に処した弟(パトリック・ウィルソン演)と今回は力を合わせて戦い、仲直りをしている。パトリックウィルソンさんは、豪快野卑な兄役の魅力とは正反対の、上品で知的な感じの魅力が感じられる。

アクアマンの王国を支える仲間・メラ役を、以前ジョニーデップの奥さんだった、アンバー・ハードさんが演じていた。(Xメンかと思うくらいの強力な戦闘力が見どころである)

海の中に現れる数々の怪獣やメカ、魔物たち、それとの戦いが見どころで、楽しい娯楽作品となっている。

2024年1月28日日曜日

エイリアン・コヴェナント

|

| もともと入植先の惑星は、別の星に決まっていたのに、とある信号をキャッチして進路を変更してしまった。そこからまた恐怖が始まってしまう。 |

突発的な宇宙嵐を受け、船内の故障トラブルのために船長死亡。代わりに船長となった者が不適切な判断を下したところから、災難が始まる。今回のエイリアンは、空気感染をする、既になんでもござれ的な、万能感染・繁殖型になっている。

着陸をした捜索隊が襲われ、母船に戻るシャトルまでも破壊、死者もでるが、そこで手を差し伸べてきたのが、前作「プロメテウス」で科学者ショウとエンジニアの星目指して脱出した、人造人間デイヴィットであった。彼は、エンジニアたちの星に到着すると、彼らを滅ぼし、一緒にいたショウ博士も殺してしまったようである。何を考えていたかというと、自分が「創造主」になり、エイリアンワールドを造ることを目指していたと思われる。

次々に襲われていく中、どうにか助けを呼んだ迎えのシャトルに乗り込んできたのは、元々の仲間ウェイド(こちらは危険性が低いアンドロイド)に入れ替わった顔そっくりのデイヴィットで、何食わぬ顔で乗員のコールドスリープを準備する。生き残りのダニエルズがそれに気づくも、スリープに入らされてしまい、デイヴィッドはこれから、エイリアンの胚を人間たちに植え付ける準備にとりかかる、と思われるエンディングであった。

空気感染して成長し、人体をぶち抜くシーンも怖いが、殺した人の頭部が水面の上を漂うシーンもなかなかリアルで不気味であった。エイリアンがやはり、直立姿勢で移動する場合はスピード感が出ない、ということで、犬型の走り方をするようになったと思われる。また、脱出する宇宙船に忍び込んでいたり、しつこくしがみつくシーンも相変わらずであり、エイリアンの1・2・4とも同じく、恒例パターンとなっている。

時系列で言うと、古い順に、プロメテウス>コヴェナント>エイリアン1~4となり、エイリアンの種類も、プロ・コヴェではネオモーフ、1~4でゼノモーフ、というタイプが出現している。

|

| ネオモーフ。凶悪な性質だが、見かけはちょっとマイルド? |

|

| 黒光りしている凶悪なゼノモーフ。これを見ていると、ゴキブリと人間のガイコツの掛け合わせのように見えてくる。 |

プロメテウス(2012年米英)

|

| 左から、人造人間デイヴィット・科学者ショウ・監督官ヴィッカーズ |

あらすじは今後の方針として、作品に関するリンクを貼っていくことにしてみる。

10年以上前の公開当時、映画館に観に行った映画だが、レビューは書いておらず、WOWWOWで再放送を見たので記載しておく。

この作品でも、会社から派遣されたアンドロイドが、またしてもやらかす。この人造人間はまたもや、乗組員の飲み物にエイリアンの種をこっそり入れ、実験台にしてしまった。

「エイリアン」初回作の前日譚となるこの作品には、ノストロモ号が勝手に進路変更して目標物として向かって行った、謎の宇宙船が出てくる。宇宙船のコクピットで死んでいる宇宙人が、どのようにしてそうなったか、というのもおそらくここで説明されている感じである。

世界中の壁画から割り出し、ある惑星を目指した科学者たち。だがそこは、生命の実験場で、結局乗組員たちはそこでエイリアンの卵から出てきたそれに襲われたりして死んでいく。創造主、と言われるエンジニア(異星人)も結果としてショウ博士の体内から取り出したエイリアンと格闘の末に襲われ、エイリアンふ化のための苗床にされてしまう。

エイリアンは生存本能のみで行動する、いわゆる昆虫的で、するどい能力からゴキブリのようなたくましさすら感じる生物だが、周りをめぐってそれにかかわろうとする人物にろくな者がおらず、結局その当人たち、もしくは雇われ人が、手痛い仕打ちに遭う展開ばかりである。

創造主を気取って、危険極まりない生物や道具を作ったり手に入れ、あたかも自分が使いこなせるかのような錯覚をして、自らを滅ぼす愚かしさ。遠まわしに人間に対してもそう言っている気がしてならない。

2024年1月17日水曜日

エイリアン(1979年)

|

| 凶悪でグロテスクな外見の、巨大昆虫的な狂暴生物。これが人類に友好的なはずがない。 |

おなじみエイリアン映画シリーズの第一作で、子供の時に映画館に父と兄とで観に行った記憶がある。その時の記憶は断片的ではあるものの、ケインの死亡シーンや、科学者アッシュが会社の作った人造人間で、乗組員を危険にさらしてでもエイリアンを地球に持ち帰ろうとし、最後に破壊されて焼却されたシーンは何となく覚えている。

後からの再放送や、エイリアン映画のとりことなったオタク人間の兄が所蔵するアメリカ産のアメコミ(漫画)、録画テープなどを見たりして記憶が定着し、あらすじはかなり頭に入った感じがする。コールドスリープ中に航路を大きく外れて救難信号をとらえに惑星に向かってしまっていた宇宙船ノストロモ号。危険に巻き込まれた場合、本来の貨物の輸送の仕事はどうするのだろうといういい加減さは感じたが、貨物輸送は実は、乗組員をだますためのカモフラージュだったのか?とも思ってしまう。実際問題は、道を外れた時用に燃料を余計に積まないといけなくなったり、リスクの方が大きくなるような気がする。

警告信号を発していたが却って、それをキャッチした船をおびき寄せているという、非常にありがた迷惑で不用意な仕掛けを作った被害者宇宙人。だが、これがないと物語が始まらない。ずらりと並んだエイリアンエッグから幼虫に襲われて意識不明、救助されて乗船という流れからのエイリアン誕生・逃亡。被害者ケインが苦しみぬいて胸をぶち破られ、エイリアンが船内に逃げていくシーンは、当初はとてもショッキングで衝撃的であった。

それからは怪物となったそれを捕まえようとして逆に殺されたり食べられて?しまう乗組員たち。たった一人残ったリプリーが宇宙船の自爆装置を起動する際、なんやらえらく面倒くさい手順を踏んでいくものだなあと思ったが、リアリティはなぜかとてもあったし、焦燥感を募らせる演出としてとてもありな感じで素直に見ていたが、装置起動も面倒でキャンセルも面倒なあげく、自爆停止に失敗するというかなり難ありのシステム。

宇宙船の人工知能「マザー」とはキーボード入力で問答を入力して行うが、パソコンの走りというのか、時代の先取り感がかなりあった。

脱出シャトルにエイリアンがちゃっかり乗り込んでいるのはすでに、全シリーズを通してのエイリアンあるあるになっている。初めての作品だったので、エイリアンがシャトルの一角に隠れていたことがわかった時の衝撃も大きく、えええ・・というショックを感じていた。言葉は発しないが、危機回避能力や察知本能はものすごいので、かなり手ごわい。最後はリプリーの工夫により、エイリアンの排除に成功した。コールドスリープにつくリプリーが、「眠りの森の美女」のような美しい感じで終わるラストシーンだったが、次作の2で始まる展開はあまり幸福感がない。(3もそうなのだが)

2024年1月13日土曜日

エイリアン4(1998年)

四作目にして芽生えた、エイリアンへの母性・・、という副題がつけられそうな内容であった。第3作目でリプリーは、溶鉱炉に自ら身投げして、エイリアンが生まれないように食い止めたのに、なぜかクローン技術でよみがえらされ(ここまではいいとして)、胸の寄生エイリアンごと複製されたという、ちょっと疑問の多い設定。

さておき、エイリアンの増殖・研究を進めるチームがいて、その宇宙船の中で復活させられたが、エイリアン遺伝子が混ざったために、血液も強酸化して運動能力や身体能力が大幅に向上したリプリー。それなりに少し年を重ねた感もあるが、妖艶な怪しい雰囲気がただよう、ちょっと人間離れした雰囲気を感じさせるオーラを放ち、さすがの存在感であった。二等航海士リプリーが死んでから200年経過したという話が後から出たとき、遺伝子レベルでエイリアンとも混ざり、リプリーであった者がすでに別の存在となって甦ったという感じがあった。

1での仲間は全滅、2での仲間とも交流を深め、平和な気持ちでコールドスリープに入ったのを最後に、みんな死んでしまった中、ひたすらエイリアンと戦う運命を背負う。そうした中、胎生生物に変化したクイーンから生まれたニューボーンエイリアンが、奇妙にリプリーになついた。時折、せつなそうな表情を見せるのも新しい演出であった。

2024年1月12日金曜日

エイリアン3(1992年)

|

| 今回は丸刈り姿のリプリーが見られる。が、均整がとれた容姿が美しいのでやはり見栄えがする。 |

第三作の舞台は、宇宙の流刑地であった。第二作で交流のあった者たちが、エイリアンの幼虫が脱出船内で起こした事故のせいで、次々と死んでしまった。仲間のヒックス、必死でかばった少女ニュート、あれだけ希望に満ちたきずなや交流のあった後だっただけに、これはかなり冷酷な運命の流れであった。人造人間のビショップも修復不可能に近い故障状態となり、主人公リプリーだけが軽傷で流刑地に流れ着いた。

女性のいない禁欲を強いられた刑務所で、彼女に奇異の目を向ける受刑者たち。そこで傷の手当てをしてくれた医師と恋仲になるが、墜落船から出て牛に寄生して生まれたエイリアンに、その医師は殺されてしまう。今回は、良い人もあっけなく殺されてしまう展開。

今回も、悪徳なユタニ社がからんできて、囚人たちの身の安全よりも、エイリアンの標本を手に入れようとする冷酷な姿勢を示してきた。エイリアンを連れて帰ることは地球の滅亡を招くと確信しているリプリーは、すでに生まれて暴れているエイリアンを殺戮したあと、自らも女王の幼体を体に寄生させられているのを知っており、溶鉱炉に身を投じた。

細かい部分は、ビショップそっくりなユタニ社の設計者を名乗る男が、リプリーに嘘をついて摘出手術を受けるようにすすめてきて、ビショップが前作とは正反対に悪側になっている点、エイリアンの倒し方が面白かった点。溶けた鉛を大量にエイリアンにかけて沈めたにもかかわらず、全く死なずにとびかかってきた脅威。そこで機転をきかせてスプリンクラーの水をかけて冷却することで、温度差で粉々に砕いて殺すことができたという点に、なるほどと思った。

舞台が殺伐として暗く、囚人の男たちばかりの世界が、今回は暗い感じのイメージである。明かりも乏しい中、爆弾を誤爆・引火して周辺の爆発を起こした明かり、オレンジ色に照らされた通路の風景が逆に、この舞台ではハイライト的で比較的明るい色彩感がした。

2024年1月11日木曜日

エイリアン2(1986年)

主人公リプリーが第一作で宇宙船ノストロモ号からポッドで脱出漂流して、57年の歳月が流れていた。そしてその間に、危険地帯に人々が植民地として移住を初めており、リプリーが目覚めたころにはすでにそこは壊滅状態であった。たった一人生き残った少女をリプリーが救助する。コールドスリープによって長い時が流れたため、リプリーの娘は60歳を過ぎてすでに亡くなっていたという悲劇。それを補うかのような、生き残り少女との出会いであった。

前作であれほど苦しまされた人造人間アッシュの悪夢のために、新しい仲間のビショップに対しても疑いの目を向けるが、ビショップは後半から、かなり頼りになる存在として活躍した。それよりもやはり、設備投資を行う母体会社からきたカーターは案の定、乗組員の生命よりもエイリアン持ち帰りを優先するという社命をうけていた、ろくでもないスタッフだった。その方針を激しくリプリーから糾弾されると、エイリアンの幼虫をリプリーたちの寝室に入れて閉じ込めたり、エイリアンからの退路を防いだりと、主人公たちを亡き者にしようとする。

演出の中で、印象的だったところは、「セントリー銃」というものがあって、居室のドアを封鎖して外側の通路にそれを置き、迫ってきたエイリアンに自動で、高速連射砲を浴びせる戦術をとったシーン。

|

| 強酸体液を吹き出しながら、木っ端みじんに吹き飛ぶエイリアンたち。軍団をなしており、後から後から絶え間なくやってくる。 |

なお、ここで初めて、エイリアンの巨大な卵を産む存在(クイーンエイリアン)が出てきて、やはりお約束?なのか、脱出後の宇宙船に乗り込んでいて襲ってくるという、ラストクライマックスとして恐ろしいシーンを盛り上げていた。

2024年1月8日月曜日

サンクスギビング を観てきました

|

| 惨殺シーン多めのスプラッタームービー。 |

主人公の女の子が、日本の山本美月さんに似ているなあという、映画を通しての感想。背が高く手足が長く(山本美月が日本人離れした外見というのもある)、人種は違えど容貌がとてもよく似ている。

|

| どちらも美形だが、やや中央に寄った目、面長な顔立ちが似ているのだろうか。 |

それはさておき、仮面をかぶった殺人鬼の正体は、一番信頼を置きたかった人物であったことが最後にわかった。(以下ネタバレ)

少しのミスで犯人のボロがでる、と言っていた事件担当警察官。その履いていた靴が犯人と同じだということに主人公が気づいてしまい、その驚いた顔を気づかれて襲われそうになるが、元カレに助けられた。

------------------

そもそもサンクスギビングデーだからということでワッフルメーカーとやらが半額(無料?)、他も安いとなって、安売りを求めて店の前に開店時間前から客らが詰め掛けてバチバチに殺気立つ、というのも極端である。店主の身内だということで、カギを開けてもらって開店前の店に入り、派手に騒ぎ出す主人公の仲間たち。彼らの行動もどうかと思うが、それを見て激高する一般客。

オーバーな演出の次にキチガイじみた争奪戦に発展する。鍵をかけた窓を破るというのもすごいが、押されて倒れた女性をカートで轢いておいて、それをそっちのけで、自分はほかの客とののしり合う女性客。なんだかありえない場面ばかりが続く。

まさかこれが、アメリカの一般的な日常ではないことを祈る。そして、亡くなった女性の身内であった警察官が怨恨を晴らす、という目的で殺人鬼となり、マークした面々を殺しまくっていく。

胴体を真っ二つにして店頭に飾ったり、生首を飾って撮影したり、人間をオーブンに入れて本当に焼いてしまうなど、犯人の遠慮のないキチガイぶりが、これでもかという感じで描かれている。が、グロそのものに主眼点をおいているのではなく、それらをまるでお化け屋敷の中でコースターに乗ってぐるぐると回って見るような感覚で、物語はスピード感を持ちながら先へと進んでいく。

最後は主人公女性が機転を利かせて人形にガスを充満させて引火を起こさせ、犯人が爆死するという結末を見せているが、何も残っていない、という状況報告が少し不自然さを感じさせる。立ち去る消防士の中に、顔を隠した者がいたのも怪しい。犯人はまだ生きて、逃亡したのではないだろうか、という一抹の不安も感じさせて物語は終了している。

そして最後は、主人公は事件をめぐって助け合った元カレとヨリを戻すのかと思いきや、姿を一時的に消していた元カレの後釜にすわった、存在感がやや薄い新しい彼氏と仲良くしているラストシーン。それを見て、いつもの映画などの展開ではないなあと思ったが。

スクリーム6

シリアルキラーの父親を持っていた主人公は妹と暮らすが、その友人たちや、医師、警察、FBI、マスコミの面々とやり取りをしていく中、次々とゴーストフェイスの襲撃に遭っていく。

FBIの女性捜査官には、10年ほど前に見ていたドラマ「ヒーローズ」に出ていた、ヘイデン・パネッティーア、スクリームの初作品から出演していた、女性レポーター・アビゲイル役のコートニー・コックスが出演。懐かしい面々を久しぶりに見た。ヘイデンは30代の大人の女性に、コートニーさんはスクリーム1がかなり前の作品だったこともあって、きりっとした美人だったがさすがに少し年取ったなあという印象があった。

ゴーストフェイスとのアクションシーンで演出がいまいち変だと思った部分は、いちいち相手に「ヘイ!」と声をかけてあげてから拳銃を撃つということをし、逃げるスキを与えて弾をはずす、という敵へのヘンな思いやり(2回ほどあった)。それと、主人公妹の彼氏がキラーに対して明らかに優勢になっているにもかかわらず、逃げろ!と言って逃げ出すところ。そこでとどめを刺さずに逃げるのはどう考えてもおかしい。また、キラーに刺されて重傷を負って入院中のはずの友人女性が、ラストシーンで元気いっぱいで主人公たちを出迎えているので、傷はどうしたのかと思う。そこらへんがちょっと首をかしげたところである。

2024年1月5日金曜日

風と共に去りぬ(1939年)

|

| とことん合わない二人。レットは男気のあるたくましいタイプの人間で、一方のスカーレットも自分が女王様であり自分が優位でありたい女性(と思われる)であり、どちらも譲らないものが根底にある。好きであることと、長くうまくいくというのは違うし、相性もおそらく悪い。 |

自分の母親が、何かにつけこの映画の話をしていたことがあった。レットバトラーは野卑な魅力のある男、アシュレーは品位のある上品な紳士だということなどなど。とにかくあの映画の世界が好きなのだということはわかったが、非常なこだわりを持っていたのは覚えている。母も話し出すとくどく、面倒くさいので適当に聞いていたが、あこがれやこだわりを持っていた作品、ということで一応目を通すことにした。

スカーレットはとびきりの美人であるが、鼻っ柱が強く、猛女、といったほうがいいかもしれない。片思いの彼・アシュレーに振られた腹いせに、言い寄ってきた男性と結婚して、戦死してもまったく気にしなかった。 その後、実家の納税のために、妹の恋人をだまして奪って結婚し、亡くなった両親に代わって土地家屋をどうにか維持した。まずそこからしてすごい。人に憎まれても守りたいものは何だろうか。物質よりは人(家族)のほうではないかと、個人的には思った。

だまし取った旦那もその後、警察に銃殺されてしまって泣きくれたが、旦那を思ってではなく、自分の不幸な身の上を不安に感じてのことだったようだった。

スカーレットは気が強く鉄面皮だが、反面もろく、自分が傷つくことや、身の上、かなわない恋などに、クヨクヨメソメソするというもろさがある。相当忙しく、本人も疲れるのではないかと思う。そのもろさが、「怖い」になり、相手を傷つけるという行為につながってしまうようだ。

レットの強い申し入れによって結婚するが、最初から気が合わない感が出ていた。一人目を出産したスカーレットは自分の容姿を気にして、レットの思いをくじき、二人目は生まないことを宣言。

アシュレーと抱き合って心配事を告白していたのを目撃されて噂されたり、アシュレーの写真を床に落としたのが見つかってレットを傷つけたりした。一夜を二人で過ごして機嫌をなおしたスカーレットに、今度はレットが子供を連れて出ていく、と言ったりと、すれ違いもひどい。

母親の見ていたその映画の場面を横からみていて、子供が死んでしまったのも知っていたが、元々合わない感じの夫婦をつなぎとめる「かすがい」であったものが無くなってしまう、というのはもとからダメなんだろうな、という夫婦像であった。しかも、子供が亡くなったのをレットのせいにしてののしるというスカーレットの無慈悲な言動が、なおいっそうレットを傷つけた。演出のやりすぎも感じたが、夫婦間がダメになる布石が大きすぎる。

アシュレーへの思いを断ち切り、レットへの思いを大事にしようとした時にはすでに遅く、レットは立ち去る決意を決めた後であった。タラに戻って再起を決意するスカーレットはレットへの思いを新たにするが・・。

絶望ではない終わり方だったのは良いが、その後は視聴者の想像に任せる感じである。想像するなら、二人が結婚することはないだろうが、一緒には暮らさない、恋人として基本自由な関係、あるいはお互い別の伴侶を見つけて友人同士になる、という未来だろうか。どちらの人物も、目で追うには魅力的だが、互いの調和力はあまりない感じがする。

原作のマーガレット・ミッチェルの亡くなった後に、違う人がこの物語の続編小説を書いたようで、ネットで簡単なものが閲覧できる。一時的にまた二人が出会い、旅行中にできた子供がのちのち生まれ、紆余曲折を経たあとで、三人家族としてまたやり直す、というあらすじのようである。